3D动画全景透视感冒病理 返回列表

引言:当微观病理遇见3D动画

◆3D动画中感冒病毒传播场景的呈现

◆传统医学教育在感冒病理知识讲解上的局限

◆3D动画技术在展示感冒病理方面的革命性意义

◆引出跟随3D动画探索感冒病理的主题

一、感冒病理机制的3D动画解构

(一)病毒家族的3D形态图谱

◆3D 动画下鼻病毒、冠状病毒、流感病毒的形态展示

◆病毒表面蛋白结构与宿主细胞受体结合的3D动画呈现

◆三维建模对病毒特异性感染机制的展示作用

(二)病毒入侵的4K动态叙事

◆3D动画拆解病毒入侵的吸附、穿入、脱壳、复制四个阶段

◆病毒RNA聚合酶工作机制的分子动力学模拟展示

◆3D动画对病毒复制过程可视化呈现的意义

(三)免疫反击的3D战争剧场

◆免疫系统应答过程在3D动画中的立体战争呈现

◆巨噬细胞、干扰素、T 细胞、B 细胞等免疫相关成分的3D动画展示

◆3D动画对免疫细胞战斗过程的动态呈现效果

(四)症状产生的微观动画诠释

◆3D动画对感冒发热、咳嗽、鼻塞、喉咙痛等症状产生原因的微观展示

◆3D动画将炎症反应转化为可感知视觉体验的作用

二、3D动画作为病理教学工具的独特价值

(一)突破二维表征的认知局限

◆3D动画在展示病毒与受体结合构象变化等方面的优势

◆3D动画对免疫细胞移动等动态过程的呈现效果

(二)构建多尺度的认知桥梁

◆3D动画在宏观症状与微观机制联系展示上的分层功能

◆3D动画对药物代谢全流程可视化呈现的意义

(三)医学教育中的沉浸式应用案例

◆各大学及诊所开发的3D动画在医学教育中的应用情况

◆3D动画在医学教育中提升学习效果的数据证明

三、3D动画重构感冒预防的认知体系

(一)传播途径的可视化警示

◆3D动画对飞沫传播和接触传播的震撼视觉呈现

◆3D动画在公共卫生教育中对比展示防护行为的作用

(二)免疫增强的3D机制演示

◆3D动画对运动、睡眠等因素增强免疫力机制的动态展示

◆科普动画中可交互模型的应用效果

(三)防护措施的交互式模拟

◆3D动画开发的洗手模拟、口罩佩戴训练等防护训练系统

◆3D动画在防护培训中提升培训效果的数据证明

四、药物作用原理的3D分子剧场

(一)抗病毒药物的纳米级对决

◆3D动画对奥司他韦、金刚烷胺、利巴韦林等抗病毒药物作用机制的展示

◆3D动画在新药研发中展示化合物与病毒靶点结合效率的应用

(二)对症治疗药物的3D路径图

◆3D动画对解热镇痛药、减轻鼻黏膜充血药、镇咳祛痰药等对症治疗药物作用机制的拆解

◆3D动画对帮助患者理解药物作用、减少药物滥用的意义

(三)药物代谢的全身3D巡演

◆3D动画对药物在体内代谢完整轨迹的构建展示

◆3D动画在特殊人群用药差异展示上的应用

五、3D动画的制作密码:从科学到艺术的转化

(一)医学数据驱动的建模流程

◆3D动画制作中病毒、细胞等模型构建的科学数据依据

◆3D动画对病毒复制周期等时间轴的精确呈现

(二)动画叙事的科学可视化设计

◆3D动画在“病毒入侵”“免疫应答”“药物作用” 等章节的叙事结构设计

◆3D动画在视觉设计和镜头运动上的科学传播考量

(三)跨学科团队的协同创作

◆医学专家、生物信息学专家、动画师等在3D动画制作中的合作

◆3D动画在声音设计和技术创新上的成果

六、未来展望:3D动画与精准医学的融合

(一)个性化病理动画的发展

◆基于患者基因数据的个性化免疫应答3D动画模拟展望

◆个性化3D动画在患者理解病情和医生制定治疗方案中的作用展望

(二)实时交互的病理模拟系统

◆基于物理引擎的实时病理模拟系统发展展望

◆实时交互病理模拟系统在医学研究和精准医疗中的应用展望

正文

引言:当微观病理遇见3D动画

在拥挤的地铁车厢里,一个喷嚏引发的飞沫云在3D动画中被渲染成闪烁的病毒粒子群 —— 这不是科幻电影的特效,而是感冒病理3D动画的开场镜头。传统医学教育中,感冒病理知识往往被简化为教科书上的二维示意图和枯燥的文字描述,而3D动画技术正以其沉浸式的视觉语言,将鼻病毒入侵呼吸道的纳米级过程,转化为可交互、可拆解的动态影像。

上图为地铁车厢内

这种革命性的展示方式,不仅让普通观众能直观理解 "感冒为何会发烧" 的生物学原理,更让医学研究者得以在虚拟空间中解构病毒与免疫细胞的纳米级战斗场景。接下来,让我们跟随3D动画的镜头,开启一场穿越人体微观世界的奇妙旅程。

一、感冒病理机制的3D动画解构

(一)病毒家族的3D形态图谱

在3D动画的特写镜头下,感冒病毒家族呈现出惊人的形态多样性:鼻病毒如同镶嵌着蛋白棘突的足球,其表面20面体结构在动画中可旋转展示,让观众清晰看到 VP1-VP4 蛋白如何构成病毒衣壳;冠状病毒的皇冠状突起在动画中以半透明材质呈现,突出其 S 蛋白与宿主细胞 ACE2 受体的精准对接;而流感病毒的血凝素(HA)和神经氨酸酶(NA)刺突,则在动画中以动态伸缩的方式,模拟其吸附和释放宿主细胞的过程。

这种三维建模不仅还原了病毒的静态结构,更通过关键帧动画展示了不同病毒的特异性感染机制 —— 当鼻病毒的 "钥匙状" 蛋白与呼吸道上皮细胞表面的 ICAM-1 受体结合时,动画会用高亮光线强调二者的分子契合过程,使抽象的 "受体识别" 概念转化为可视化的机械锁合场景。

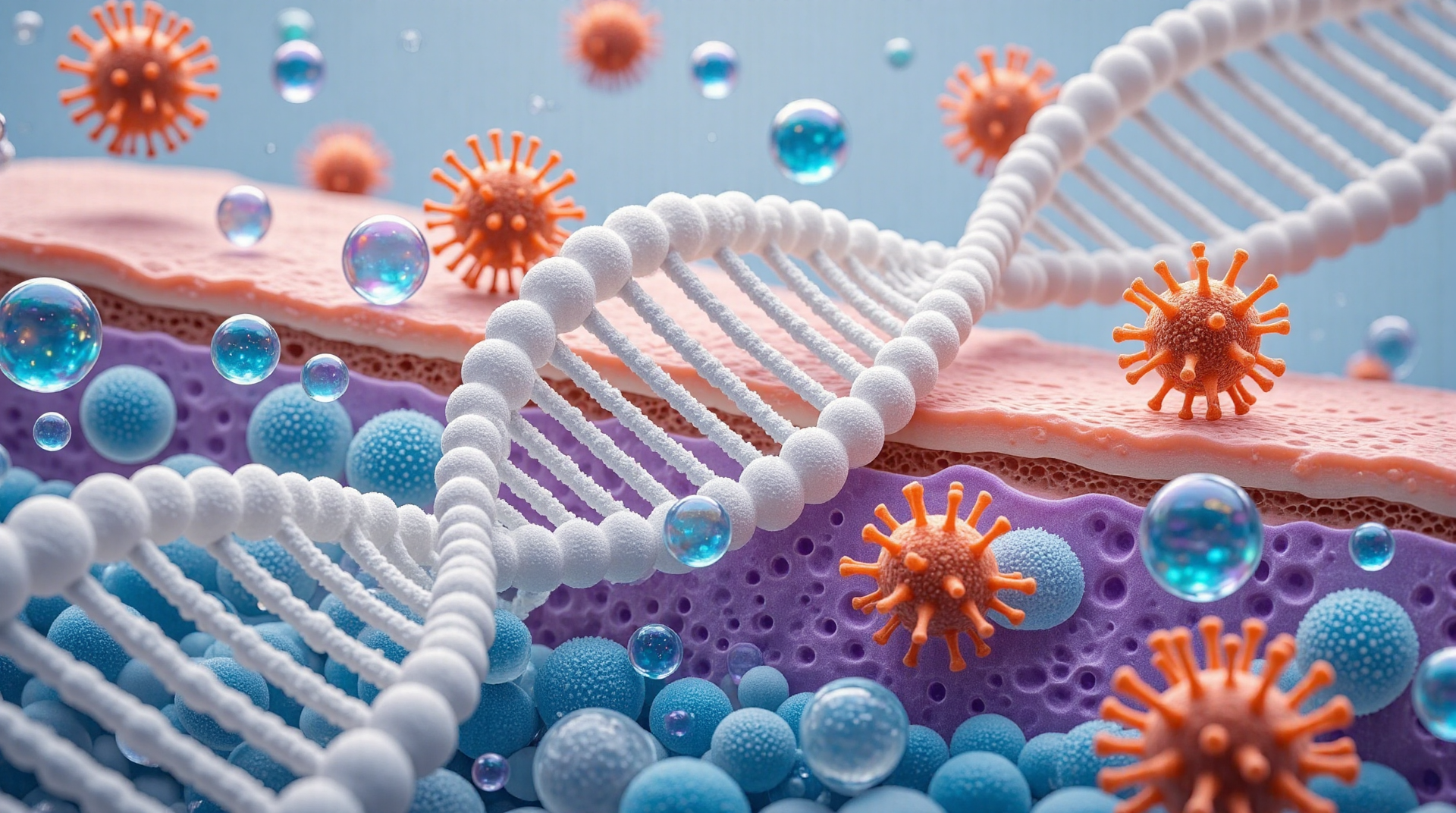

(二)病毒入侵的4K动态叙事

3D动画将病毒入侵过程拆解为四个可交互的阶段:在 "吸附阶段",动画采用慢镜头展示鼻病毒如何像锚定舰只般附着在细胞表面;"穿入阶段" 则通过细胞膜的流体模拟技术,呈现病毒被内吞形成吞噬体的动态变化;"脱壳阶段" 使用 X 射线透视效果,让观众看到病毒 RNA 从衣壳中释放的瞬间;而 "复制阶段" 则通过粒子系统,生动展示单个病毒如何在 8 小时内复制出数千个子代病毒。

上图为病毒分子

特别在表现病毒 RNA 聚合酶的工作机制时,动画采用了分子动力学模拟,将原本需要电子显微镜才能观测的过程,转化为肉眼可见的 "纳米工厂" 流水线作业 —— 绿色的 RNA 链在红色聚合酶的催化下延伸,蓝色的核苷酸如同原料般不断加入,这种动态呈现让观众能直观理解抗病毒药物为何需要靶向这类关键酶。

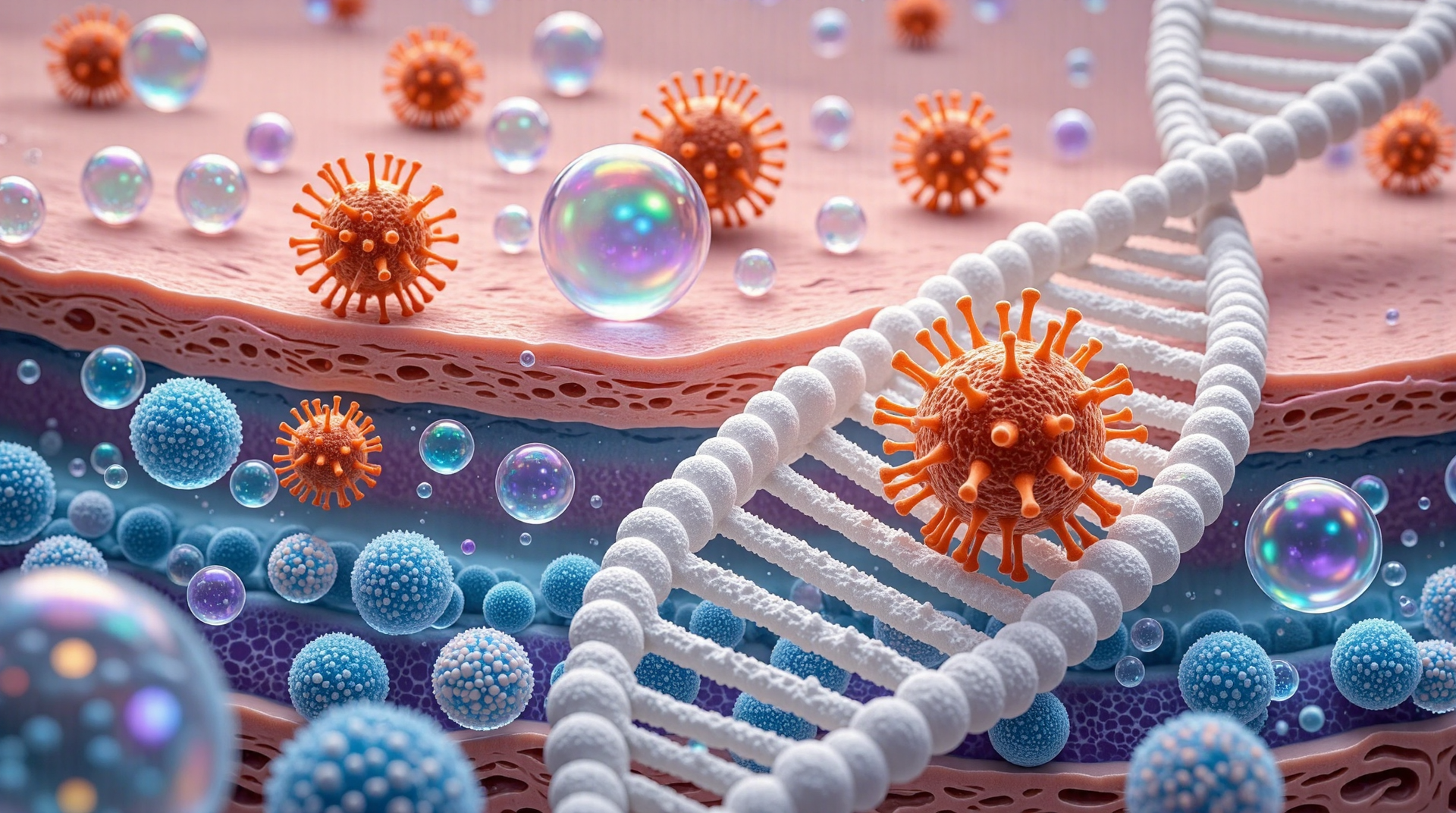

(三)免疫反击的3D战争剧场

免疫系统的应答过程在3D动画中被构建成一场宏大的立体战争:当巨噬细胞发现被感染细胞时,动画会用红色警报光效标记目标,随后展示其伪足如何像触手般包裹病原体;干扰素的分泌过程则采用信号传导通路的3D流程图,从被感染细胞释放的干扰素分子,到邻近细胞启动抗病毒蛋白的合成,每个步骤都配以颜色编码的分子模型。

T细胞的杀伤机制是动画的高潮部分 —— 通过3D渲染的细胞毒性 T 细胞(CTL),观众能看到其表面的 TCR 受体如何识别被感染细胞呈递的抗原肽,随后释放的穿孔素在靶细胞膜上形成纳米级孔洞,颗粒酶通过这些通道进入细胞诱导凋亡,整个过程如同精确制导的导弹攻击。而B细胞产生抗体的过程,则被设计成 "生物兵工厂" 的3D可视化 —— 浆细胞不断分泌 Y 形抗体分子,这些抗体在动画中以不同颜色标记,展示其与病毒表面抗原的特异性结合。

(四)症状产生的微观动画诠释

感冒症状的生物学本质在3D动画中得到全新解读:当体温调节中枢被前列腺素作用时,动画会展示下丘脑神经元如何像恒温器般重新设定体温阈值,同时通过血管舒张的3D模型解释为何发烧时皮肤会潮红;

上图为微观动画

咳嗽反射的产生则通过呼吸道黏膜的力学模拟呈现 —— 病毒刺激导致黏膜下神经末梢兴奋,动画用电流般的蓝色光带展示神经冲动传导至延髓咳嗽中枢的路径;鼻塞症状的可视化最为直观,鼻黏膜血管在组胺等炎症因子作用下扩张,3D 流体模拟技术精确还原了血浆渗出导致黏膜肿胀的过程;

而喉咙痛的产生,则通过咽喉部黏膜的炎症细胞浸润动画,展示中性粒细胞聚集和组织水肿的微观变化。这些动态展示将抽象的 "炎症反应" 转化为可感知的视觉体验,让观众理解症状并非疾病本身,而是免疫系统与病毒战斗的外在表现。

二、3D动画作为病理教学工具的独特价值

(一)突破二维表征的认知局限

在传统教学中,感冒病毒的吸附过程可能被简化为一张静态示意图,而3D动画则能展示病毒与受体结合时的构象变化 —— 当鼻病毒的 VP1 蛋白与 ICAM-1 受体接触时,动画会用红色箭头标记蛋白结构域的动态扭曲,这种三维呈现揭示了二维图无法表达的 "诱导契合" 机制。

在表现免疫细胞的移动时,二维图只能标注 "巨噬细胞向感染部位迁移",而3D动画则能通过流体动力学模拟,展示巨噬细胞如何在趋化因子的浓度梯度引导下,伸出伪足进行阿米巴样运动,其细胞内部的微丝骨架变化也被实时渲染,这种动态过程让学习者能直观理解 "趋化作用" 的生物学本质。

(二)构建多尺度的认知桥梁

3D动画的分层展示功能,使学习者能在宏观症状与微观机制之间建立直接联系:当动画展示患者打喷嚏的宏观场景时,点击画面即可切换至微观视角,看到飞沫中包含的病毒粒子如何被吸入呼吸道;在讲解退烧药作用机制时,动画会同时呈现两个维度 —— 宏观上患者体温下降的曲线,微观下对乙酰氨基酚如何抑制下丘脑 COX 酶活性,减少前列腺素合成,这种多尺度同步展示帮助学习者建立系统思维。

上图为药物分子

特别在表现药物代谢时,3D动画能构建从口服药片到分子靶点的完整路径 —— 蓝色的药物分子穿过胃肠道黏膜,进入血液循环,最终在肺部与红色的病毒蛋白酶结合,这种全流程可视化彻底改变了传统教学中 "药物作用 = 黑箱" 的认知模式。

(三)医学教育中的沉浸式应用案例

约翰霍普金斯大学医学院开发的感冒病理 3D课程中,学生可以通过 VR 设备 "进入" 虚拟的呼吸道,亲手操作鼻病毒模型与细胞受体对接;在哈佛医学院的互动动画系统里,学习者能调整 T 细胞表面的 CD4 分子表达量,实时观察免疫应答强度的变化;而梅奥诊所制作的科普动画,则通过拟人化的叙事方式 —— 将病毒比作 "入侵者",免疫细胞比作 "防御部队",让普通观众也能理解复杂的免疫机制。

这些应用案例证明,3D动画不仅是被动的展示工具,更能成为交互式的认知平台,通过可操作、可拆解的虚拟模型,让学习者主动探索病理机制。在东京大学的一项研究中,使用3D动画教学的医学生,其对感冒病毒生命周期的认知测试得分比传统教学组高出42%,这一数据充分证明了三维可视化的教育价值。

三、3D动画重构感冒预防的认知体系

(一)传播途径的可视化警示

3D动画将抽象的 "飞沫传播" 转化为震撼的视觉场景:在动画模拟的会议室场景中,一个未掩蔽的喷嚏产生的飞沫云,被流体动力学算法渲染成直径达8米的粒子团,其中携带的病毒粒子在空气中悬浮长达30分钟;而接触传播的动画展示则更为触目惊心 —— 当动画角色触摸被病毒污染的门把手后,红色的病毒粒子会随着手指的移动,在手机、电梯按钮等物体表面形成传播轨迹,最终通过揉眼睛的动作进入人体。

上图为病毒传播

这种可视化警示比文字说明更具冲击力,在公共卫生动画中,常通过分屏对比展示正确与错误的防护行为 —— 戴口罩的喷嚏飞沫被蓝色滤网拦截,而未戴口罩的飞沫则自由扩散,这种直观对比能显著提高观众的防护意识。

(二)免疫增强的3D机制演示

在解释 "为何运动能增强免疫力" 时,3D动画构建了血液循环与免疫细胞的动态关联:当动画角色开始跑步,血管系统会呈现红色的血流加速效果,同时白色的 T 细胞会从淋巴结中被 "冲刷" 出来,在血管中快速移动;而在展示睡眠对免疫的影响时,动画会切换至夜间场景,大脑的松果体分泌褪黑素(用绿色分子表示),这些分子与 T 细胞表面受体结合,触发一系列信号通路(黄色光带),最终促进细胞因子(蓝色球体)的分泌。

这种机制性展示让 "增强免疫力" 从模糊的概念变为清晰的生物学过程,在科普动画中,常通过可交互的模型让观众调整睡眠时长,实时观察免疫细胞活性的变化曲线。

(三)防护措施的交互式模拟

3D动画开发的防护训练系统,已成为公共卫生教育的新工具:在洗手模拟模块中,观众可以跟随动画中的蓝色泡沫,学习 "七步洗手法" 的正确流程,系统会实时检测手部各区域的清洁度,未洗净的部位会显示红色病毒残留;

上图为免疫分泌

在口罩佩戴训练中,动画会用 X 光视角展示不同类型口罩的过滤效果 ——N95 口罩的静电纤维层(绿色网格)能捕获 95% 以上的病毒粒子,而普通棉布口罩则会让大量病毒(红色球体)穿透。这种交互式模拟比静态图示更有效,美国 CDC 的研究显示,使用 3D 动画进行防护培训的人群,其正确洗手率和口罩佩戴规范率比传统培训组提高 37%。

在流感疫苗科普动画中,3D技术展示了疫苗抗原如何被树突状细胞摄取(用紫色触手包裹),如何迁移至淋巴结激活 B 细胞,最终产生抗体的全过程,这种可视化解释消除了许多人对疫苗的认知误区。

四、药物作用原理的 3D 分子剧场

(一)抗病毒药物的纳米级对决

3D动画将药物与病毒的作用转化为微观世界的精密战斗:奥司他韦分子(蓝色楔状)与神经氨酸酶(红色蘑菇状)的结合过程,被渲染成一场 "分子锁匠" 的表演 —— 药物的环状结构精准嵌入酶的活性位点,阻止其切割唾液酸残基;金刚烷胺(绿色小球)进入 M2 离子通道(黄色管状)后,动画会展示其如何破坏通道的质子传导功能,使病毒无法酸化内体;

而利巴韦林(紫色星形)的作用机制则通过 RNA 聚合酶(橙色工厂)的3D模型呈现,药物作为假核苷酸掺入病毒 RNA 链,导致复制提前终止。这些分子层面的动态展示,让 "药物靶向性" 从抽象概念变为可见的分子契合,在新药研发动画中,常通过虚拟筛选技术展示数万种化合物与病毒靶点的结合效率,最终突出临床药物的独特优势。

(二)对症治疗药物的3D路径图

解热镇痛药的作用机制在3D动画中被拆解为清晰的信号通路:对乙酰氨基酚(粉色分子)进入肝细胞后,被 CYP450 酶代谢为活性产物(红色中间体),这种产物能穿透血脑屏障,在丘脑抑制 COX-3 酶(蓝色齿轮)的活性,减少前列腺素 E2(黄色三角形)的合成,最终使体温调节中枢重置。

上图为细胞分子

而伪麻黄碱(绿色柱状)的缩血管作用,则通过血管平滑肌细胞的 3D 模型展示 —— 药物与 α1 受体(紫色钥匙孔)结合后,触发细胞内钙库释放(红色瀑布),导致肌动蛋白 - 肌球蛋白复合体(橙色链条)收缩,血管管径随之变窄。这些路径图式的动画展示,帮助患者理解 "为何退烧药不能杀死病毒",从而减少药物滥用。在镇咳药的动画演示中,右美沙芬(蓝色哑铃)与 μ 阿片受体(绿色锁)的结合被放慢1000倍,展示其如何抑制延髓咳嗽中枢的神经元放电。

(三)药物代谢的全身3D巡演

3D动画构建的药物代谢旅程,让学习者能追踪药物分子在体内的完整轨迹:口服的奥司他韦胶囊在胃中崩解(粉色颗粒散开),在小肠被吸收进入门静脉(红色血流),经过肝脏首过效应时部分被代谢(黄色酶分子作用),未代谢的药物进入体循环(蓝色血管网络),最终到达肺部与流感病毒结合(红色病毒被蓝色药物标记)。

这种全身视角的展示,解释了为何抗感冒药物需要按时服用 —— 当动画演示药物浓度随时间下降的曲线时,同步显示病毒复制的反弹过程,让观众理解 "足疗程用药" 的重要性。在特殊人群用药动画中,会对比孕妇与普通人的药物代谢差异 —— 胎盘屏障(粉色滤网)对药物的阻挡作用,以及胎儿肝脏代谢酶(绿色工厂)的不成熟,这些3D呈现帮助理解为何孕妇用药需要特别谨慎。

五、3D动画制作密码:从科学到艺术的转化

(一)医学数据驱动的建模流程

感冒病理3D动画的制作始于精确的科学数据:病毒模型的构建基于 PDB 数据库中的鼻病毒 14 型晶体结构(ID: 1AV2),其衣壳蛋白的每个氨基酸残基都被精确还原;呼吸道上皮细胞的微绒毛密度参考电镜数据(每平方微米约100根),其表面的 ICAM-1 受体分布则依据免疫荧光实验结果。在构建免疫细胞时,采用了流式细胞术的尺寸数据 —— 巨噬细胞直径约20微米,T 细胞约10微米,这种严格的比例关系确保了动画的科学准确性。

上图为细胞复制

特别在表现病毒复制周期时,每个阶段的时长都基于体外实验数据 —— 鼻病毒的复制周期约8小时,其中吸附需15分钟,脱壳需30分钟,这种时间轴的精确呈现,使动画成为可信赖的教学工具。为了构建更真实的细胞内部环境,制作团队参考了冷冻电镜的细胞断层图像,将线粒体、内质网等细胞器按实际分布进行建模。

(二)动画叙事的科学可视化设计

感冒病理动画的叙事结构经过精心设计:在 "病毒入侵" 章节,采用 "问题引入" 模式 —— 先展示患者打喷嚏的宏观场景,然后通过镜头缩放进入微观世界;"免疫应答" 章节则采用 "英雄之旅" 的叙事框架,将T细胞的分化过程设计成从 "新兵训练"(胸腺发育)到 "前线作战"(识别抗原)的史诗故事;"药物作用" 章节则采用 "解决方案" 模式,先展示病毒的破坏场景,然后引入药物分子的 "拯救" 行动。

在视觉设计上,采用了科学可视化的标准配色 —— 病毒用红色表示危险,免疫细胞用蓝色代表防御,药物分子用绿色象征治疗,这种颜色编码帮助观众快速建立认知关联。动画的镜头运动也经过科学传播考量 —— 在展示分子作用时多用特写和静态镜头,确保细节清晰;在表现免疫细胞移动时采用跟拍镜头,增强动感;而在讲解整体流程时则使用全景镜头,建立系统认知。

(三)跨学科团队的协同创作

高质量的感冒病理3D动画需要医学专家与动画师的深度合作:医学顾问团队负责审核所有模型的准确性 —— 确保病毒刺突蛋白的数量与实际一致,免疫细胞的表面标志物表达正确;生物信息学专家则将复杂的信号通路转化为动画脚本 ——MAPK 通路的三级磷酸化级联被设计成多米诺骨牌效应;而动画师则负责将科学内容转化为视觉语言 —— 用弹簧模型表现蛋白质的构象变化,用齿轮系统模拟酶的催化过程。

上图为肺部病理

在声音设计上,采用了科学拟音技术 —— 病毒吸附的声音被处理成纳米级的 "咔哒" 声,免疫细胞吞噬的声音则是柔和的 "噗嗤" 声,这些基于真实物理过程的音效增强了沉浸感。在最近的技术创新中,一些团队开始使用 AI 辅助建模 —— 通过深度学习算法,将2D 电镜图像自动转化为3D病毒模型,大大提高了制作效率,同时保持了科学准确性。

六、未来展望:3D动画与精准医学的结合

(一)个性化病理动画的发展

随着基因测序技术的普及,未来的感冒病理3D动画可能实现个性化展示:通过患者的基因数据,动画能模拟其特异性的免疫应答 —— 携带 HLA-B*27 基因的个体,其 T 细胞受体的抗原识别模式会被特别标注;而具有 IFN-λ 基因多态性的患者,其抗病毒反应的动画展示会有所不同。

这种个性化动画不仅能帮助患者理解自身病情,还能指导医生制定精准治疗方案 —— 在动画中模拟不同药物与患者病毒株的结合效率,预测治疗效果。日本已开展相关研究,为流感患者生成个性化的病毒 - 药物作用动画,初步结果显示能提高患者的用药依从性达 29%。

上图为病理3D演示

(二)实时交互的病理模拟系统

基于物理引擎的3D动画技术,正发展出实时病理模拟系统:医学生可以在虚拟环境中 "修改" 病毒的基因序列,实时观察其对感染能力的影响 —— 删除鼻病毒的 VP4 蛋白基因后,动画会立即显示病毒无法脱壳;而在免疫缺陷模型中,敲除 T 细胞的 CD3 分子,会导致整个免疫应答链的崩溃。

这种交互式模拟为医学研究提供了新工具,哈佛大学开发的 "感冒病理模拟器",已能模拟超过200种基因突变对疾病进程的影响,帮助研究者探索新的治疗靶点。未来,这种技术可能发展为 "数字孪生" 系统,在超级计算机中模拟患者的整个感冒过程,为精准医疗提供决策支持。

这种专业的3D动画需要专业的动画制作公司才能制作,因为这涉及到很多的医学行业专业知识和专业术语,只有对这些知识有深刻的了解,才能制作出符合原理的动画作品。

- 动画制作

- 3D动画制作

- 动画公司